医学出版事業

会社設立時より培ってきた医療分野における豊富な知識、

様々なデータベース、全国のキードクターから

メディカルスタッフまでを網羅した

幅広いネットワークを活用した信頼性の高い情報を発信しています。

栄養ニューズPEN

静脈経腸栄養分野初の情報誌として1983年に誕生。約40年間にわたって毎月発行を続けています。

弊社発行の月刊栄養ニューズ「PEN」は、栄養分野の最新情報を提供する新聞です。医師をはじめコ・メディカルの方々に御愛読いただいております。これからも、栄養分野全般の最新情報を提供していきます。

定価:2,000円(本体1,818円)

送料:1冊275円 / 2~4冊695円

5冊以上は実費(宅急便料金)

Trends of Nutrition 栄養

通巻Vol.35 No.1より雑誌名を「Trends of Nutrition 栄養」に変更いたしました

(旧誌名:「静脈経腸栄養」および「日本静脈経腸栄養学会雑誌」)。

本誌は臨床栄養分野の研究・学術論文はもちろん、機能性食品、サプリメントをはじ めとした栄養関連製品や栄養問題等の幅広い分野の論文・情報を掲載しております。

本誌は「日本栄養アセスメント研究会」会員の定期購読誌の役割も担っています。

また、Vol.34 No.5以前のバックナンバーにつきましては、《こちら》をご参照くだ さい。

栄養ニューズオンライン

栄養に関する幅広い情報を発信することを目的に、2021年に誕生した新しいWeb媒体です。

定価:9,240円(本体価格8,400円+税)

送料:1冊 275円 2~4冊 695円

5冊以上 実費(宅急便料金)

静脈経腸栄養 年鑑

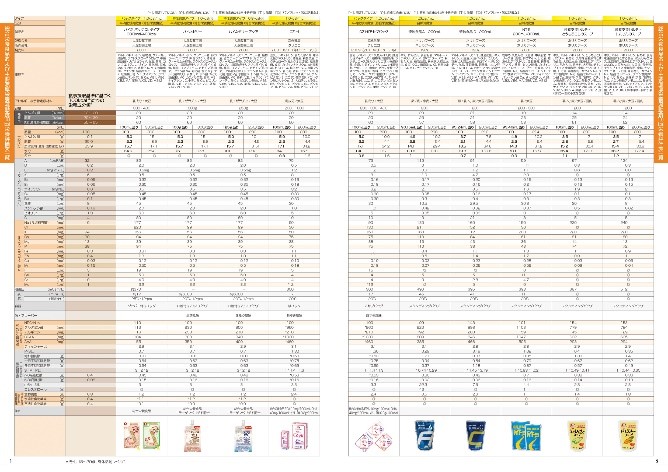

●静脈経腸栄養分野の製剤・流動食・栄養補助食品・器具の組成・スペック・薬価等を網羅するなど有用な情報を満載

●経腸栄養剤・流動食・栄養補助食品の組成は「日本人の食事摂取基準 2020年版」に基づき、臨床現場でより使いやすい100kcal単位の組成表で表示

●NST(栄養サポートチーム)必須のバイブルとしてご活用下さい。

●常に最新のデータに更新しているので(隔年発行)学術的な資料としても有用性が高く、図書館・研究機関の最新の資料としても常備しておきたい1冊です。

静脈経腸栄養年鑑2020-2021<主な掲載内容>

【静脈栄養製剤一覧】

(電解質輸液剤 / 栄養輸液剤)

【総合栄養食品および主要濃厚流動食組成一覧】

(医薬品経腸栄養剤 / 主要濃厚流動食 / 栄養補助食品)

【静脈経腸栄養器具一覧】

(輸液用ポンプ / 経腸栄養用ポンプ / 静脈経腸栄養用チューブ・カテーテル / 輸液用セット・クローズドシステム / 輸液用フィルター)

※ 掲載されている静脈経腸栄養製剤・器具は、現在市販されている製品を対象に、成分分析値なども最新の情報を用いています。

※ バックナンバーをご覧になりたい方は、下記お申し込み、またはお問い合わせ先までご連絡下さい。

定価:2,005円(税込)

送料:1冊270円 2冊以上680円

5冊以上 実費(宅急便料金)

輸液療法のポイント

静脈経腸栄養ニューズPENで好評の連載「輸液療法のポイント」が単行本に。

生化学の参考書としても最適!

数多くの栄養に関する文献を執筆し、海外でも活躍する著者が、「輸液療法」を正しく理解するための基礎知識から、実践的な処方設計、投与量、投与速度などについて詳しく解説。具体的な症例なども提示しながら、輸液療法の効果や注意すべきポイントなどをオリジナルの図表多数とともに紹介。後半ではがん治療における栄養療法を、海外の注目すべき学術論文を提示しながら解説している。

著者の言葉(PEN2013年2月号より抜粋)

<前略>経腸栄養の隆盛の影で静脈栄養が投与ルートとして顧みられなくなり、輸液に関する知識が失われていくのは、医療従事者だけでなく患者さんにとっても大きな損失です。そのため、輸液療法の原理や原則を初心者にも分かりやすい形で紹介しようとの思いから、PENでの連載がスタートしました。<中略>「輸液療法のポイント」は、職種を問わず初心者から中級者まで幅広い方々に興味を持っていただけるように努めたつもりです。栄養療法に関わる方にはぜひ一度よんでいただければと思います。

推薦の言葉 奥羽大学薬学部医療薬剤学 東海林 徹 先生

(PEN2013年2月号より抜粋)

<前略>本書は旅行先の車中で気軽に読める本でもある。しかし、腰を落ち着けてじっくりと読むと、その意図するところが明確に理解できる。まさに杉浦マジックである。<中略>学生時代にこんな参考書があればもっと生化学が好きになれたのではないかと思うのは筆者だけであろうか。<中略>本書を1回目はさらりと読んでもそれなりの知識を得るが、2回目はぜひ熟読し、輸液療法の神髄を味わって欲しいと願う。

INDEX

静脈栄養と経腸栄養の違いを理解する/スターリングの仮説とは/水分と電解質の話/体液水分分布の臨床的考え方/輸液の処方設計手順/血漿浸透圧の計算式を理解する/二種類の等張と、ブドウ糖液と血糖値の関係を理解する/輸液療法における水分補充について考える/維持輸液・開始輸液について/アミノ酸輸液を考える/肝疾患とフィッシャー比/アミノ酸の投与量/輸液療法と酸塩基平衡/閉塞性肺疾患と酸塩基平衡/配合変化を科学的に考える/滴定酸度の酸塩基平衡への影響を考える/アニオンギャップ(AG)とカチオンギャップ/処方設計の基本/輸液製剤の投与速度とカリウム/患者情報と処方内容の整理/処方箋からみた輸液処方の適正性/輸液療法とエビデンス/褥瘡治療とNSTの介入効果/フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)/アミノ酸のバランス変化と精神・生理機能の変化/重篤な死亡事故にみるトリプトファン投与による副作用/たかが水 されど水/脂肪乳剤の特徴と投与上の注意/脂肪乳剤の問題点と今後/がん免疫栄養療法/がん悪液質患者に対する栄養療法/がん悪液質の研究と対策/胃食道癌患者への脂肪酸投与/コーヒーの摂取と各種疾患の関係/PCOS患者のタンパク質、糖質摂取量/Cetuximabと食物アレルギー/がん悪液質患者の食欲増進剤/がん悪液質患者に対する抗炎症薬

定価:2,000円(本体1,852円)

送料:1冊 270円/2冊以上 680円

但し抄録号は1冊 380円/2冊以上 750円

5冊以上はどちらも実費(宅急便料金)

日本静脈経腸栄養学会雑誌

「日本静脈経腸栄養学会雑誌」についての説明を入れますこの文章はダミーですこの文章はダミーです

本誌はVol.34 No.5を以て日本静脈経腸栄養学会の機関誌としての役割を終え、Vol.35 No.1より「Trends of Nutrition 栄養」に雑誌名を変更いたしました。

Vol.35 No.1以降につきましては《こちら》をご参照ください。